Die Gesamtkapitalrentabilität stellt eine wichtige Erfolgskennzahl dar. Sie kommt bei der Analyse von Bilanzen zur Anwendung und liefert Informationen über die Rentabilität eines Unternehmens. Grundsätzlich gilt, dass ein Betrieb umso effizienter arbeitet, je höher diese Kennziffer ausfällt. Für Investoren ist eine Aktie attraktiv, die eine im Vergleich hohe Gesamtkapitalrendite aufweist. Diese Kennziffer ist international unter der Bezeichnung „return on assets“ weit verbreitet. Im deutschen Sprachraum verwenden Bilanzanalysten auch „Kapitalrendite“ als Synonym. Verglichen mit der Eigen- sowie Fremdkapitalrendite ist die Gesamtkapitalrendite die umfassendere Kennziffer. Eine tragfähige Analyse betrachtet jedoch stets mehrere Kennzahlen, um belastbare Ergebnisse zu erzielen.

Die Gesamtkapitalrentabilität lässt sich berechnen

Die Berechnung der Gesamtkapitalrentabilität

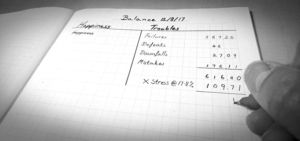

Um diese Kennziffer zu berechnen, ist die Summe aus dem Gewinn und den auf das Fremdkapital geleisteten Zinsen durch die Bilanzsumme zu teilen. Der sich ergebende Quotient drückt in Prozent aus, wie erfolgreich ein Unternehmen gewirtschaftet hat. Auf ähnliche Weise ermitteln Analysten die Eigenkapital– und Fremdkapitalrentabilität.

Die einzelnen Faktoren der Gesamtkapitalrendite

Im Zähler der Gesamtkapitalrentabilität steht stets eine Gewinngröße. Dabei handelt es sich in der Regel um das Jahresergebnis, wie es sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt. Fällt dieses Ergebnis positiv aus, erfolgt die Ausweisung als Jahresüberschuss. Bei einem Verlust zeigen Unternehmen in ihrer Erfolgsrechnung einen Jahresfehlbetrag. Den Nenner der Gesamtkapitalrendite bilden das Eigen- und Fremdkapital, die zusammen die Bilanzsumme ergeben. Das Eigenkapital besteht bei Kapitalgesellschaften aus dem Stammkapital (GmbH) beziehungsweise dem Grundkapital (Aktiengesellschaft). Außerdem gehören die Kapital- und Gewinnrücklagen, der Gewinn- oder dem Verlustvortrag und das Jahresergebnis zum Eigenkapital. Die Passivseite der Bilanz zeigt unter dem Oberbegriff Fremdkapital Rückstellungen sowie kurz- und langfristige Verbindlichkeiten. Diese gliedern sich gemäß dem Bilanzgliederungsschema in Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Verwandte Kennzahlen

Da die Bilanzsumme im Nenner steht, bezieht die Gesamtkapitalrentabilität sämtliche Kapitalbestandteile mit in die Berechnung ein. Dagegen ermittelt die Eigenkapitalrendite lediglich die Verzinsung des geliehenen Kapitals. Dementsprechend ist dabei der Unternehmensgewinn durch die Summe der eigenen Mittel zu teilen. Um die Gewinnsituation eines Betriebs einzuschätzen, bilden Fachleute darüber hinaus regelmäßig die Umsatzrendite. Dabei handelt es sich um den Quotienten aus dem Gewinn und Umsatz. Als Gewinngröße kommt das Jahresergebnis vor Steuern oder das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Frage.

Die Aussagekraft der Gesamtkapitalrentabilität

In der Bilanz spielt die GKR eine Rolle

Durch die Berechnungsmethode der Gesamtkapitalrendite kommt es zu einer Neutralisierung der absoluten Größen von Gewinn und Bilanzsumme. Aus diesem Grund schafft die sich ergebende Prozentzahl ein hohes Maß an Vergleichbarkeit. Aufgrund dieser Standardisierung zählt die Gesamtkapitalrendite ebenso wie die Eigenkapitalrentabilität und die Umsatzrendite zu den bei Unternehmensanalysen sehr häufig eingesetzten Kennzahlen. Die Gesamtkapitalrentabilität lässt sich für unternehmensinterne Untersuchungen der Entwicklung des Ergebnisses über mehrere Jahre heranziehen. So ist erkennbar, ob es einem Unternehmen gelingt, seine Ertragskraft im Laufe der Zeit zu steigern oder nicht. Darüber hinaus ist die Gesamtkapitalrendite ausgezeichnet geeignet, um Vergleiche von Unternehmen der gleichen Branche vorzunehmen. Dabei kommt es weder auf deren Größe noch Rechtsform an. Börsenexperten führen mithilfe der Kapitalkennziffern auch Renditevergleiche von Aktien aus unterschiedlichen Wirtschaftszweigen durch, um günstige Investitionsgelegenheiten zu identifizieren.

Vergleich der Gesamtkapitalrendite mit alternativen Geldanlagen

Analysten ziehen diese Kennziffer bei Aktien häufig heran, um sie der Verzinsung von Spareinlagen gegenüber zu stellen. Dabei ist zu erwarten, dass die Rendite der verbrieften Unternehmensanteile deutlich über der von verzinslichen Investments liegt. Denn mit Aktien ist ein wesentlich höheres Chancen- und Risikopotential verbunden als mit Geldeinlagen auf Sparkonten. Wenn ein Unternehmen über mehrere Perioden eine im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Gesamtkapitalrentabilität zeigt, stellt dies ein deutliches Warnsignal dar. Offensichtlich gelingt es der Geschäftsleitung dann nicht, das Unternehmen profitabel zu führen.

Die Bedeutung der Gesamtkapitalrentabilität für die Unternehmensplanung und die Kreditvergabe

Die GKR spielt bei der Vergabe von Krediten eine Rolle

Aufgrund ihrer großen Aussagekraft erfolgt die Verwendung der Gesamtkapitalrendite genau wie der Eigenkapitalrendite bei der Planung der künftigen Geschäftstätigkeit. Im Rahmen der Unternehmensplanung legen Verantwortliche einen bestimmten Wert der Gesamtkapitalrendite als Zielgröße fest. Bei deren Definition orientieren sie sich sowohl an den entsprechenden Prozentzahlen des Unternehmens in der Vergangenheit als auch an branchenüblichen Renditegrößen. Außerdem spielt die Gesamtkapitalrendite eine wichtige Rolle für die Überprüfung der Kreditwürdigkeit von Unternehmen. Banken nehmen eine umfassende Bilanzanalyse vor, um sich von der Bonität des Kreditnehmers ein Bild zu machen. Von der Höhe der Gesamtkapitalrendite hängt sowohl ab, ob der Antragsteller ein Darlehen bekommt, als auch die Höhe der Kreditzinsen.

Weitere Vorteile der Gesamtkapitalrendite bei Vergleichen

Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital variiert von Branche zu Branche stark. Auch die Gesellschaftsform besitzt einen wesentlichen Einfluss auf die Kapitalstruktur. Die Gesamtkapitalrendite ermöglicht hier eine Gegenüberstellung, die diese Faktoren neutralisiert. Darüber hinaus bewährt sich diese Kennziffer ebenfalls bei länderübergreifenden Vergleichen. So wiesen zum Beispiel zahlreiche deutsche Unternehmen in der Nachkriegszeit eine sehr schwache Ausstattung mit Eigenkapital auf. Analysen mit Hilfe der Gesamtkapitalrendite lieferten in dieser Situation Informationen über die Gewinnsituation im Verhältnis zu Unternehmen in anderen Ländern.

Der Einfluss des Leverage-Effekts

Bei der Ermittlung der Gesamtkapitalrendite kommt es zu einer Neutralisierung des Leverage-Effekts. Diese Hebelwirkung führt bei anderen Rentabilitätsvergleichen zu einer Verzerrung des Ergebnisses und damit zu einer Beeinträchtigung des Aussagewertes. Im Bereich der Kapitalstruktur bezeichnet der Leverage-Effekt die Wirkung einer Erhöhung des Anteils der Fremdfinanzierung: Liegt die Höhe deren Verzinsung unter der Eigenkapitalrendite, wird das Unternehmen durch eine größere Finanzierung (scheinbar) profitabler. Der Leverage-Effekt ist jedoch mit hohen Risiken verbunden. Bereits eine geringe Veränderung der Kreditzinsen, kann eine erhebliche Auswirkung auf die Unternehmensrendite haben. Ein hoher Verschuldungsgrad impliziert stets die Gefahr, bei einer Verschlechterung der Liquidität fällige Zins- und Tilgungsleistungen nicht erbringen zu können.

Wichtige Aspekte der Gesamtkapitalrentabilität

Der Leverage-Effekt birgt Risiken

Aussagestarke Bilanzanalysen basieren stets auf der Untersuchung mehrerer Kennziffern. Da die Gesamtkapitalrendite ebenso wie die Eigenkapitalrendite sowie die Umsatzrentabilität um Prozentzahlen handelt, ist eine Ergänzung durch absolute Zahlen erforderlich. Nur auf diese Weise lässt sich ein umfassender und zutreffender Eindruck von der Gesamtsituation des Unternehmens gewinnen. Für diesen Zweck eignen sich die Umsatzzahlen der letzten Jahre, aus denen sich das Wachstumsrate ermitteln lässt. Das Gleiche trifft auf die Jahresüberschüsse zu. Die Anteilseigner des Unternehmens streben eine Zunahme beider Werte an, um sich nachhaltig steigende Gewinne durch expandieren Geschäftstätigkeit zu sichern. Grundsätzlich bildet die Bilanz eines Unternehmens stets die Vergangenheit ab. Dementsprechend zeigt auch die Gesamtkapitalrendite lediglich, wie sich die Profitabilität eines Unternehmens in abgelaufenen Wirtschaftsjahren darstellt. Insbesondere in einem sich stark verändernden wirtschaftlichen Umfeld lassen sich daraus nicht ohne weiteres Aussagen über die künftige Gewinn- beziehungsweise Verlustsituation ableiten. Aus diesem Grund ergänzen Prognoserechnungen idealerweise die vergangenheitsbezogene Bilanzanalyse.

- Über den Autor

- Aktuelle Beiträge

Julia ist Redakteurin bei Text-Center.com und schreibt vor allem über Themen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technik. Weitere Beiträge von ihr finden Sie im Blog der Biteno GmbH.